ひと昔前(昭和の頃)は、1歳半前後にはオムツが取れる子が多かった…という話を聞きます。事実、2人の子供を育てた筆者の祖母も、子供たちはどちらも1歳頃にはオムツを卒業したと聞いたことがあります。

最近では「2歳の夏が勝負!」と言われていますが、実際のところはどうなんでしょうか?

最近では「2歳の夏が勝負!」と言われていますが、実際のところはどうなんでしょうか?

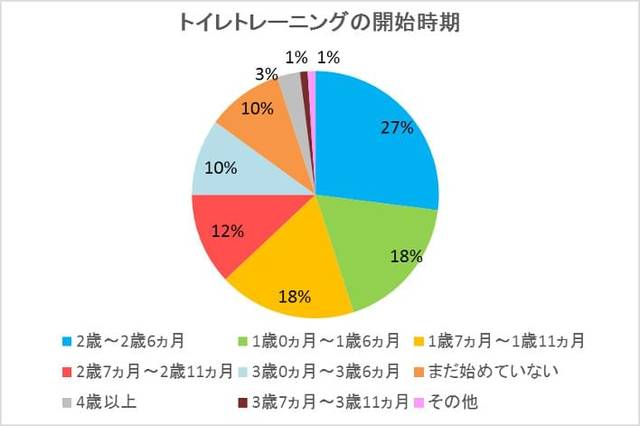

via benesse.jp

このアンケート調査によると、2歳~2歳半が約3割を占め最も多く、次いで1歳台ですが、2歳7ヵ月以降に開始するケースもあり、極端な差はそこまで見られません。

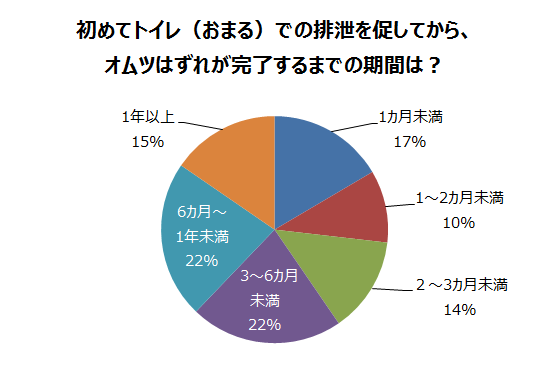

via benesse.jp

トイトレ開始から完了までに掛かる期間で最も多かったのが、3~6ヵ月未満(22%)と6ヵ月~1年未満(22%)。しかし、これ以外の結果も少なくなく、個人差があるのが分かります。

発達障害児のトイレトレーニング|基礎知識

定型発達の子供でも大変なトイトレですが、発達障害を持つ子供の場合、定型発達の子供よりも時間が掛かることが一般的で、小学校に上がるまでオムツが取れないというケースもよく耳にします。

どんな障害を持っているか・障害の度合い・成長具合・性格などによって、トイトレの開始時期・アプローチの仕方・掛かる期間などが大きく変化すると言われています。

一般的に、①おしっこの間隔が2時間以上空く ②コミュニケーションが取れる ③1人で歩ける というのがトイトレを開始する目安とされていますが、発達障害児の場合、必ずしもこれらの条件が揃わないことも。

特に、コミュニケーションを苦手とする子供は多く、体の成長が遅いケースもあるため、定型発達の子供の多くが2歳頃からトイトレを開始するのとは異なり、発達障害の子供はこの例からも大きくズレるのが通例です。

発達障害児のトイトレで重要とされるのが、その子の特徴を良く理解することと言われています。

どんな障害を持っているか・障害の度合い・成長具合・性格などによって、トイトレの開始時期・アプローチの仕方・掛かる期間などが大きく変化すると言われています。

一般的に、①おしっこの間隔が2時間以上空く ②コミュニケーションが取れる ③1人で歩ける というのがトイトレを開始する目安とされていますが、発達障害児の場合、必ずしもこれらの条件が揃わないことも。

特に、コミュニケーションを苦手とする子供は多く、体の成長が遅いケースもあるため、定型発達の子供の多くが2歳頃からトイトレを開始するのとは異なり、発達障害の子供はこの例からも大きくズレるのが通例です。

発達障害児のトイトレで重要とされるのが、その子の特徴を良く理解することと言われています。

感覚障害

発達障害児は、感覚が敏感であったり、逆に鈍麻(鈍い)であることが多いです。そのため、敏感な場合、排泄する際の感覚に抵抗感を覚えたり、漏らしてしまった時の気持ち悪さから、パンツを穿くことを嫌がってオムツを穿きたがる。

一方、鈍麻な場合、尿意・便意に気付きにくく(又は気付かない)、漏らしてしまっても気持ち悪さを感じないなどがあります。

一方、鈍麻な場合、尿意・便意に気付きにくく(又は気付かない)、漏らしてしまっても気持ち悪さを感じないなどがあります。

恐怖心・警戒心

発達障害児は、特定の場所・新しい物事・音・形などに敏感であるケースが多く、時に強い不安を感じたり、緊張してしまうことがあり、一度不安に思うとなかなかその不安を取り除くことができなくなってしまう傾向にあります。

・トイレの空間が苦手

・水を流す音が怖い

・便座やおまるが怖い

・特定の場所でしか排泄したがらない(カーテンに隠れて…部屋の隅っこで…テーブルの下でなど)

このような子供は多く、そういった子供に対しては、警戒心や不安を取り除き、先ずはトイレやおまるに慣れてもらうことが、発達障害児のトイトレの大きなポイントの一つです。

・トイレの空間が苦手

・水を流す音が怖い

・便座やおまるが怖い

・特定の場所でしか排泄したがらない(カーテンに隠れて…部屋の隅っこで…テーブルの下でなど)

このような子供は多く、そういった子供に対しては、警戒心や不安を取り除き、先ずはトイレやおまるに慣れてもらうことが、発達障害児のトイトレの大きなポイントの一つです。

Sky_Macanoni

Sky_Macanoni